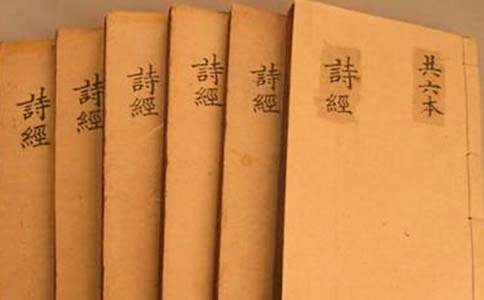

谈谈《诗经》中的讽喻诗

摘要:《诗经》是我国第一部诗歌总集,是我国最古老的文学形式之一,是我国现实主义的源头,而《诗经》中的讽喻诗是现实主义的最好的体现者。我将从讽喻诗的概念、产生背景、特点、创作倾向、地位及影响对《诗经》进行阐释,其中还通过结合具体的作品来比较《雅》、《国风》中的讽喻诗的区别,同样的我也提出了一些自己的想法——诗经中的战争诗也可以作为讽喻诗的一部分。

《诗经》大体上反映了周代的政治面貌、社会生活和人民的思想感情,读它就像读周王朝从后稷开始建立、壮大、发展到春秋中叶衰亡的发展史。

《诗经》现存305篇,分《风》、《雅》、《颂》三部分。《风》有十五国风,是出自各地的民歌,这一部分文学成就最高,有对爱情、劳动等美好事物的吟唱,也有怀故土、思征人及反压迫、反欺凌的怨叹与愤怒的哀叹。《雅》共105篇,分为《大雅》31篇和《小雅》74篇。《雅》多数是朝廷官吏及公卿大夫的作品,其中还有一小部分是民歌,而根本就没有爱情诗。朝廷官吏和士大夫诗的内容几乎都是关于政治的,有的赞颂好人好政,有的讽刺弊政,只有几首是表达个人感情的诗。《颂》则为宗庙祭祀歌舞,是贵族在家庙中祭祀鬼神、赞美治者功德的乐曲,在演奏时要配以舞蹈。

虽然在《诗经》中比较著名的是爱情诗,但是其中的讽喻诗也是不容忽视的。在我认为《诗经》中讽喻诗的地位比爱情诗更为重要,因为《诗经》的价值在于开了现实主义的源头,然诗经中现实主义最好的体现在讽喻诗而非爱情诗,爱情诗较著名是由于赋、比、兴的灵活多样的运用或是后世爱情诗赋对其模仿的较多或是对婚嫁民俗的研究所致。《诗经》的现实主义从讽喻诗中体现,所以《诗经》中的讽喻诗应值得在此作论。

一、《诗经》中的讽喻诗的概念

一提到讽喻诗,首先要提的就是《小雅》和《大雅》中的文人讽喻诗,但是《国风》中也有许多从社会生活的各个角度,广泛、深刻地展现了周代人民惨遭剥削、压迫的现实处境的讽喻诗。

1.《雅》中的讽喻诗。《雅》中讽喻诗的作者多是贵族阶层中的“公卿烈士”。他们虽作为本阶级意识形态的“思想家”和“代言人”,但却很不幸地生活于末世与乱世,这使他们不但难以实现自己的政治抱负和理想,还要承受自身的种种挫折与不幸,甚至不得不同社会上一切腐朽现象、腐朽势力做斗争。在内外因素的变化和作用下,使他们作诗的目的也不得不因时代条件的变化由颂美而转向讽喻和怨刺。这些诗从内容上看大致可分为两大类:一类是对统治者进行讽喻和规谏,另一类是对社会的黑暗现实进行怨刺和批判。其主要见于二雅,如《大雅》中的《民劳》、《板》;《小雅》中的《节南山》、《正月》等都属于这类作品。这两类诗在内容上又有其共同性,即表现了那一时期的卿士大夫们的忧患意识、忧国之情。

2.《国风》中的讽喻诗。《国风》中也有相当一部分批判政治和道德的诗。这些诗有些是针对特定的人和事的,有的则带有普遍意义。总体上来说,这些诗较多的反映了社会中下层民众对上层统治者的不满,抒发了他们对不合理的社会现实生活的怨恨和对美好未来的憧憬。《国风》中还有不少民歌对统治阶级的无耻予以有力的讽刺和鞭笞,如《新台》、《南山》、《株林》等都是这方面的名篇;也有用冷嘲热讽的笔调形象地揭示出奴隶主贪婪成性、不劳而获的寄生本性,唱出了人民反抗的呼声和对理想生活的向往,显示了奴隶制崩溃时期奴隶们的觉醒,如《魏风?硕鼠》、《魏风?伐檀》等。

虽然《雅》和《国风》中的讽喻诗有所不同——创作者是不同的团体,《雅》是公卿烈士而《国风》是社会下层人民,但是从性质上来看是有共同点的,即对现实统治阶级的愤恨和对现实生活的不满的宣泄。《诗经》中的讽喻诗的重点是讽而非喻,喻是为了讽,是为讽作铺垫和服务的。由于讽喻诗的最终目的是为了讽,通过讽来警示、告诫、揭露、批判不公平的社会现象。他们是正视社会、描写社会、揭露社会、批判社会,抒发心中的郁闷、怨恨、忧国忧民之作。《诗经》中的讽喻诗写出了诗人面对现实、关注现实、忧患现实、反映现实,抨击统治者和政治的弊端,讽刺背德违礼,斥责宵小佞臣和统治者的蒙昧无知,真实的记录和反映了当时的腐朽、黑暗、世衰人怨的社会现实。

二、《诗经》中讽喻诗产生的背景

《诗经》产生的年代属于奴隶社会中后期,我们的先人在自然条件相当艰苦的黄河流域生活,以宗法制度为核心建立起一个农业社会。在西周建立之初,统治者励精图治是西周出现了繁盛稳定的局面,而在西周中叶以后,特别是西周末期,王室衰微,礼崩乐坏,社会的动荡,政治黑暗,致使大量反映丧乱、针砭时弊的怨刺诗的出现。

周人在社会结构上完善了宗法制度,在意识形态上构建了一套以“礼”为本,以德为基础“尊尊”“亲亲”⑤并重,这样一系列比较适合当时社会稳定与发展的基本观念。而这些观念的不断深化、延展便促成了一种社会的自觉意识 ,显现出它作为长治久安之大计的思想力量。周人注重文德,讲求“作新民”,以观民观俗、风化天下,慎思审观的统治思想治理天下,这已化为社会的自觉意识,它是周王朝意识形态发展运动的主潮。《诗》正是这一主潮与春秋的时代意识相结合的直接产物,它既是周统治者政治思想的生动体现,也是统治思想化为社会自觉意识的必然结果 ,同时 ,它也体现了春秋尊王攘夷,崇尚一统的时代精神。

西周传至厉王,暴虐无道,任用巫礼控制人民的言论,残酷的剥削人民,致使社会矛盾激化,引起了国人的反抗,厉王逃亡而死。宣王即位,修内政,定边疆,史称中兴。幽王继位,增赋税、宠褒姒、任小人,也是一个暴虐昏庸的统治者,终被犬戎所杀。厉王幽王时代,由于社会的动荡不安,使得人民对于统治者产生了极大的厌恶情绪,同时也产生了一些反映统治阶级内部矛盾的诗和讽刺诗。而西周后期至平王东迁之际,由于戎族的侵扰,诸侯的兼并,统治秩序的破坏,形成社会的剧烈动荡。这时期的社会关系正在发生剧烈的变化,有人升浮,有人沉降;有人为“王事”辛苦劳碌而无所得,有人无所事事却安享尊荣。于是在这时期产生了很多批评政治的作品,这些诗大多都出于士大夫之手。在这一类诗中,有些作者对统治阶层内部秩序的混乱和不公正现象提出了指责。诗人则是站在旧有的“公正”立场上,希望纠正这一种不可避免的混乱,而更多的政治批评诗,表达了作者对艰危时事的极端忧虑,对他们自身所属的统治集团,包括最高统治者强烈不满。如《十月之交》,据《毛诗序》是“大夫刺幽王”之作,诗人从天时不正这一当时人认为十分严重的灾异出发,对统治者提出严重警告。

三、《诗经》中讽喻诗的特点

通过对《诗经》的阅读和分析,总结得出《诗经》中讽喻诗具有以下特点:

1、讽刺并非全都直露。

由于周代所形成的一整套礼制以及尽量要避免同他们所属的集团的直接冲突,或者说他们总是感受到集团力量的威迫,使得作者并不敢自豪无畏地同他所属的集团公然对抗,而是小心翼翼对自己的处境充满恐惧,生怕不能见容于众人:黾勉从事,不敢告劳。伟大的恐惧情绪克服着暴力夺权的胜利者傲慢心态的扩张,也制止着政权的夺取者将自己膨胀为政治中“无限的超越体”②,将人民贬损为“纯被动的潜伏体。”③全体民众都有“老子打江山老子坐江山”的流氓性政治意识,抱着一种恐惧的心理,正视受其政治统驭者的客体独立性和主动性,是周代德治典则的心态本质。

所以,《诗经》所讽的对象虽以统治阶级为主的,有的直刺统治阶级,但是较大比例的还是间接的讽刺统治者。有时通过间接隐喻的方式讽刺统治阶级,如《昊天》以咒骂老天的方式痛斥统治阶者;有的`是通过对比的方式来讽刺统治者的。

2、以社会政治诗为主。

王国维说:“周人制度之大异于商者,一曰立子立嫡之制,由是而生宗法及丧服之制,并由是而生封建子弟之制、君天子臣诸侯之制,二曰庙数之制,三曰同姓不婚之制。此数者,皆周之所以纲纪天下者,其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿、大夫、庶民以成一道德团体,周公制作之本意,实在于此。”①

由于王室衰微,礼崩乐坏,社会的动荡,政治黑暗,致使大量反映丧乱、针砭时弊的怨刺诗的出现。可以说讽喻诗出现的根源是周统治导致政治不稳,而使人民心中逐渐充满怨恨,所以《诗经》中讽喻诗是以社会政治诗为主,社会政治诗是《诗经》中讽喻诗最集中的。《诗经》中社会政治诗主要有三类:1.下层人民抨击政治的诗。2.官吏对政治表达不满的诗。3.书法生活郁懑和人生忧伤的诗。

3、全方位反映忧患意识。

可以这么说《诗经》是从个人,家庭、社会等诸方面来反应各阶层的忧患意识,其讽喻诗的创作者既有以统治阶级为代表的士大夫,也有以被统治阶级为代表的社会下层人民,具有集体无意识的表现特征,相对于以屈原为代表的《楚辞》而论,《楚辞》则主要集中反映了屈原忧国忧民的深沉意识,呈现出浓厚的个性化政治色彩。《诗经》呈现出的忧患意识场面壮观、气势宏大。

4、以统治者作为讽刺主角

《诗经》中的讽喻诗讽的是包括帝王在内的全部统治者和官佞,主要原因在于讽喻诗的作者基本都是受社会政治的影响而心积郁闷之情愤而做诗。这与其相同历史地位的《楚辞》形成鲜明的对比,《楚辞》讽的是针对性的建宁小人,抒发的是屈原自身的爱国忧国之情。

5、现实主义倾向。

《诗经》的最大的特点就是现实主义特色,但是我觉得《诗经》中的讽喻诗是现实主义的重要体现。他们善于用质朴的文风,简洁的语言,巧妙的比兴,塑造出真实、自然而生动的形象,来抒发自己的情怀,反映现实。 如《王风?君子于役》写了一为妇女怀念久役不归的丈夫。她在苍茫的暮色中倚门而望,但太阳落山、羊群归圈、鸟儿归巢、家家团聚,而自己的亲人却不见回来,孤寂之感涌上心头。作者把这一画面用朴素简净、感人之深的语言描绘出来,使人想起了徭役的沉重、野有征夫、家有怨女的社会现象,激起人民对主人公的同情和对统治者的愤恨,同时也是作者讽刺社会和统治者的体现。《诗经》中的徭役诗虽然体现的侧重点在思乡怀念上,但是其中也包括了浅浅的怨恨和讽刺意味。

四、举例具体分析诗经中的讽喻诗

一、《雅》中的讽喻诗

《雅诗》中的讽喻怨刺诗产生在“王道衰”、“周室大怀”的西周中,从内容上看又可以看分为两个方面:其一,是对统治者进行讽喻和规谏,其二是对社会的黑暗现实进行怨刺和批判。这两类诗在内容上有共同性,即表现了那一时候的卿士大夫的们的忧患意识和忧患之情。刘熙载《艺概?诗概》所说:“《大雅》之变具忧世之怀;《小雅》之变,多忧生之意”,忧世,也就是忧国忧民;忧生,也就是感慨个人遭遇。一般来说,由于《大雅》的作者多为贵族中地位较高的人物,宗法血缘关系已把他们个人的命运同周王朝的命运紧紧联系起来,他们对于国家兴衰所具有的强烈的责任感、使命感以及由此而产生的政治参与意识,使他们对于宗周的倾圮有焚心之忧、切肤之痛,故出于这个阶层之手的诗多表现为讽喻和规谏。《小雅》的作者地位较《大雅》为低,其血缘层次和等级身份虽使他们也关注国家命运,但是在等级制度中他们某些人或处于受压抑的地位,或有不幸的个人遭遇,因此在他们抒愤述伤的诗篇中,便感慨个人的遭遇而每多“忧生之意”,相应的这些诗的主调也主要表现为怨刺于批判。下面我们就从两方面进行分析。

1.讽喻规谏诗

在讽喻规谏诗中,《板》是其中有代表性的诗篇之一:

上帝板板,下民卒瘅。出话不然,为犹不远。靡圣管管。不实于亶。犹之未远,是用大谏。

天之方难,无然宪宪。天之方蹶,无然泄泄。辞之辑矣,民之洽矣。辞之怿矣,民之莫矣。

我虽异事,及尔同僚。我即尔谋,听我嚣嚣。我言维服,勿以为笑。先民有言,询于刍荛。

天之方虐,无然谑谑。老夫灌灌,小子蹻蹻。匪我言耄,尔用忧谑。多将熇熇,不可救药。

天之方懠。无为夸毗。威仪卒迷,善人载尸。民之方殿屎,则莫我敢葵?丧乱蔑资,曾莫惠我师?

天之牖民,如埙如篪,如璋如圭,如取如携。携无曰益,牖民孔易。民之多辟,无自立辟。

价人维藩,大师维垣,大邦维屏,大宗维翰,怀德维宁,宗子维城。无俾城坏,无独斯畏。

敬天之怒,无敢戏豫。敬天之渝,无敢驰驱。昊天曰明,及尔出王。昊天曰旦,及尔游衍。

这首诗相传为周厉王时的老臣凡伯所作,全诗共分为八章。第一章由天道变化,人民遭难说起,而这一切都是由于当政者没有政治远见、王道无常所造成,所以诗人要进行讽谏。第二章接写天降灾难,乃是由于为政多变、国家政策不得人心。第三章责备那些当政者,他们本与诗人是同僚,但是却不听诗人的劝告。古人曾说为政者还要向割草砍柴的人请教,“先民有言,询于刍荛”,可是现在这些持证者连我这样同僚的话都听不进去。第四章进一步以一个老臣的身份来责备周厉王,说自己如此真诚恳切地劝导,可是你却如此的骄傲无礼,“老夫灌灌,小子蹻蹻”,以至于到了无可救药的地步。第五章劝周王要正视天的愤怒,要关心民生疾苦。第六章告诉周厉王正确的治民之方,那就是为政的和谐,君与民之间的关系,像乐器的合奏,像圭与璋的相得益彰。并且告诫周厉王,百姓们之所以生出邪癖之事,主要是由于当政者做出了坏的榜样,“民之多辟,无自立辟”。第七章再告诉周厉王为政之方,要正确地认识天子也群臣诸侯之间的关系,要把他们团结再自己的周围,而团结的根本在于“怀德维宁”,否则就会自毁城墙,就会是国家灭亡。最后一章,再一次告诫周厉王要敬畏天怒。整首诗就这样以一个旧臣老者的身份,反复地向周厉王陈说,促其猛醒,其拳拳之忠,溢于言表。

《诗经》中这种讽喻规谏之诗的言辞,有时显得非常激切,这在后世的诗中很难出现。而在“以德辅天”与“敬天保民”观念深植的周代社会,以诗规谏当政者却是一个良好的传统。据《国语?周语》记载:“故天子听证,使公卿至于列士献诗,瞽献曲,史献书,师箴、瞍赋、矇诵,百工谏,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,瞽史教诲,蓍艾修之,而后王酙酌焉,是以事行而不悖。”这说明在周代“公卿列士”献诗本属礼乐文化内容之一,而备“王斟酌”以使“事行而不悖”的讽喻诗,若到“尽规”、“补察”、“教诲”的作用,也自然成为那些进步的贵族思想家用以辅政的有力工具。特别是在宗周亲倾圮,国势岌岌可危的情况下,他们更会以极大的政治勇气向统治者进言,忧时感事之意溢于言表。本诗对当时黑暗腐.败政治多有揭露,但箴诫规谏的精神还是寓于全诗。

2.讽刺批判诗

这一类诗篇大多出自受到当权者打击迫害的卿士之手,表现出强烈的讽刺批判精神。其讽刺批判的对象由地上的当权者而及天上的主宰者,还有那些宵小和权臣。《小雅》中的《十月之交》是代表性诗篇之一:

十月之交,朔日辛卯。日有食之,亦孔之丑。彼月而微,此日而微。今此下民,亦孔之哀。

日月告凶,不用其行。四国无政,不用其良。彼月而食,则维其常。此日而食,于何不臧。

烨烨震电,不宁不令。百川沸腾,山冢崒崩。高岸为谷,深谷为陵。哀今之人,胡憯莫惩。

皇父卿士,番维司徒。家伯维宰,仲允膳夫。棸子内史,蹶维趣马。楀维师氏,艳妻煽方处。

抑此皇父,岂日不时。胡为我作,不卿我谋。彻我墙屋,田卒汙莱。曰予不戕,礼则然矣。

皇父孔圣,作都于向。择三有事,亶侯多藏。不慭遗一老,俾守我王。择有车马,以居徂向。

黾勉从事,不敢告劳。无罪无孽,谗口嚣嚣。下民之孽,匪降自天。噂沓背憎,职竞由人。

悠悠我里,亦孔之痗。四方有羡,我独居忧。民莫不逸,我独不敢休。天命不彻,我不敢效我友自逸。

周幽王六年(前776),曾发生过一次日食,这此之前的四年(前780)年,周地又发生过一次大地震。这在古代都认为是不祥之兆,是天怒人怨、天下大乱的表现。于是,诗人写下了这首批判昏君佞臣的政治抒情诗。全诗共八章。第一章先写日食之变,指出这是在上昏庸,也是在下民的悲哀。第二章分析日食和月食产生的原因,那是因为统治者的失政。第三章追溯发生在前四年的大地震,曾经给人民带来巨大的灾难,可是统治者并没有引以为戒。第四章对倒行逆施的七个用事大臣和与他们勾结在一起的幽王宠妃给予直斥其名的揭露。第五、六章则直接揭露七个用事大臣中的代表皇父的罪恶,他毁坏了别人的天地房屋,聚敛财富,在向地经营自己的采邑。最后两章写自己为王事而勤劳,却无辜被馋的遭遇,以及面对时政不敢贪图安逸的忧心。整首诗所表现的这种嫉恶如仇的态度和直言不讳的大胆批判,使其与《板》、《荡》等诗的谆谆劝告形成了比较鲜明的区别,这就是讽喻规谏诗与讽刺批判诗的区别。

箴谏规谏诗和讽刺批判诗在情感的表现上虽有不同,但是二者的精神实质又是共同的。它们共同构成了《诗经》的讽喻精神,而这些诗的作者,也被后世称之为“讽喻诗人”。他们是周代贵族中的优秀分子,良好的文化教养、强烈的社会责任感和政治参与意识,造就了他们的精神品格。这种精神品格又包括两个方面:第一是忧国忧民的情怀,第二是守礼修德的自觉意识。讽喻诗人忧国忧民的情怀,从根本上说,是他们与周王朝休戚与共的命运决定的。建立在宗法血缘关系上的周代建设制度,政治上代表“大宗”的周天子是整个王朝的最高统治者,讽喻诗人则是处于不同等级上的臣下士卿;伦理上,周天子乃是宗族的一族之长,讽喻诗人则是处于不同血缘层次上的兄弟子孙。这样宗法血缘关系就把他们同周王朝的命运联系在一起,一荣俱荣,一损俱损,忧国忧民的情怀遂成为他们对与“礼”的笃信并恪守“德”的规范。他们把它视为生活原则,既用以自律又以之律他,要求包括国君大臣在内的所有社会成员都要依此而行。

二,《国风》中的讽喻诗

《国风》中有不少揭露统治者丑行的讽喻诗。《国风》中的周代民歌以绚丽多彩的画面,反映了劳动人民真实的生活,表达了他们对受剥削、受压迫的处境的不平和争取美好生活的信念。在《七月》中,我们看到了奴隶们血泪斑斑的生活,在《伐檀》中更感悟了被剥削者阶级意识的觉醒,愤懑的奴隶已经向不劳而获的寄生虫、吸血鬼大胆地提出了正义的指问:“不稼不穑,胡取禾三百廛兮?不守不猎,胡瞻尔庭有县獾兮?”有的诗中还描写劳动者对统治阶级直接展开斗争,以便取得生存的权利。《新台》揭露劫夺儿媳为妻的卫宣公的丑恶行为,把他们比作癞蛤蟆。《相鼠》痛骂那些无耻的统治者连老鼠都不如。《南山》斥责齐襄公禽兽之行,竟和同胞私通。以《七月》和《相鼠》为例进行分析:

周代农业已成为他们的主要生产方式和主要的社会生活内容,全社会所有人几乎都与农业生产发生直接关系,许多政治、宗教活动也都围绕着农业而展开。“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程”④可以说《诗经》中所有的诗都是农业社会的产物,都反映了农业社会生活的不同侧面,从题材、道德观念到审美情趣都带有农业文化的性质,但我们这里所说的农事诗主要是指《诗经》中描述农业生产生活的以及与农事直接相关的政治、宗教活动的诗歌。

《七月》全没有《伐檀》、《硕鼠》那样强烈的怨恨与反抗,它只是出于一种雍容和缓的客观陈述。《七月》是直接反映周人农业生产生活的作品,叙述了农夫一年间的艰苦劳动过程和他们的生活情况。我们从诗中看到,农夫们既要在田中耕作收获,又要种桑养蚕,纺麻织丝,乃至练习武功,打猎捕兽;农闲时还得到城堡里去修理房屋,就是在寒冬里也不得闲,要凿取冰块藏入地窖,供“公”及“公子”们夏日里享用;一年到头,周而复始。他们吃的是什么?“六月食郁及薁,七月享葵及菽,八月剥枣”;“七月食瓜,八月断壶,九月叔苴”。——大抵是苦菜、野果、葫芦、麻子这一类东西。一切好物事,全归主人所有。“言私其豵,献豜于公”,打来的野猪,大的归“公”,小的才归自己;“我朱孔阳,为公子裳”,织染成朱红色漂亮的衣料,是给“公子”做衣衫;处女也归“公子”;“春日迟迟,采蘩祁祁。女心伤悲,殆及公子同归!”只有在新年时节,“公”会让人宰了嫩羊,把农夫们召去。于是众人“跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆!”“公”和“公子”不但享受了农夫们的劳动成果,还驱使他们为自己高呼万岁。诗中客观反映出农夫生活和贵族生活的悬殊差别,通过这种隐藏这的对比来批判贵族和统治者,并一次来抒发心中的哀怨和不满。

五.《诗经》中特别的讽喻诗——战争徭役诗

战争和徭役作为周代社会历史生活中的重要内容贯穿其始终。据粗略的统计,战争徭役诗大约又30余篇,占《诗经》诗篇总数的10%左右。⑤《诗经》中的战争徭役诗在大多数学者看来除若干篇什表达了共御外侮、保土保国的的豪情外,其他主要表现为对战争、徭役的厌倦,含有较浓郁的感伤情绪和恋亲意识,从而吐露出较强的周民族文化心理特点。但是我觉得战争徭役诗还是有讽刺的意味的,因为战争徭役诗大多都充满了厌战情绪,这样在愤懑中还是会透露着对社会和现实的批判,在批判中或多或少的讽刺了统治者和当权者。

一,周人厌战的原因

在西周分封制社会中,不论是从社会结构法则的内容上,还是从构成这个社会的各等级群体中,都无从找到好战的因素和好战的势力。从分封制的社会结构原则上看,社会对权利的划分是以血缘关系的亲疏远近为标准的。社会并不是不承认每个成员的利益,但是每个成员利益的获得,必须受到血缘关系准则的限定。在周人的观念中“富”和“贵”是统一的,一个人的贫富取决于他在宗法等级中的贵贱。分封制这种特有的社会结构原则,产生了一个重要的结果,这就是在社会的不同等级的人群中,缺乏一个有着为自身的权益而不断进去的人群阶层。贵族和“国人”之间,仍然被血缘关系牢牢地连结着。《国语?晋语》及《左转?成公十八年》、《襄公九年》都有贵族对族人下层“救灾难、宥孤寡”的记载,而近年出土的铜器铭文,又充分证明了《周语》、《左传》记载的确定不移。⑥贵族对下层的救抚是由宗法制度社会结构原则决定的。贵族对族人的庇护,族人对上层贵族的归服,都根源于社会宗法意识。在这样的现实关系下,“国人”不可能超越宗法制度的限制,为自己谋求更多的权益,当然也就不可能想到用战争掠夺的方式发展自己。这样看来周人厌恶战争,仍是因为战争不会给他们固有的社会地位带来任何的改善。黑格尔说:“个人都把被承认看作是绝对重要而显得骄傲,因为‘自我’能够伸张各种无限的权利”。⑦而在西周特定的社会原则下,个人没有理由将自己视为一个绝对的主体加以显扬。

二.试通过《小雅?何草不黄》来说明

《何草不黄》这是一首“经营四方”的“征人”们的哀歌。诗以野草的枯萎比喻他们的劳苦生活、由于被征调,他们不得不像野兽一样四处奔波。开篇的“何草不黄”在我觉得是充满怨气的不仅仅是怨恨统治者,也怨恨老天为什么青草要黄,以这种毫无理由的责问老天和违反自然规律的请求来发泄心中的愤懑之情。他们在发泄的时候抱着对现实的不满,因此其中也饱含着淡淡的讽刺意味。也许作者不觉得有任何讽刺的意义,但是他们在宣泄的过程中已经讽刺了当权者,他们所要说的就是草没有不黄的日子,我们的日子也是没有出头之日了。表面如此,但是我觉得其中还包涵着这层意思我没有出头之日这都是因为连年的苦役,统治者也不采取一些措施来缓解压力,只顾自己享乐逍遥。“匪兕匪虎,率彼旷野”,他们没日没夜地劳作,过着不如动物的般的生活,以讽刺统治者的冷酷、无知,“朝夕不暇”,这使他们发出了“独为匪民”的怨愤。这种种的感情的表现就如陆机所说的“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”。⑧

六.《诗经》中的讽喻诗的地位及影响

《诗经》中的讽喻诗是关注社会政治和道德的,敢于向统治阶层中的腐.败和不公现象进行批判,使后者代诗人继承了它的关注社会政治和道德的特点。这一特点对后世的影响一方面纠正了文学过分趋向游戏和唯美的倾向,发扬文学的社会功能;另一方面,如果过分强调这一点,也必然妨害文学的多样化发展,抑制情感的自由表达。

《诗经》讽喻怨刺诗中所体现的这种讽喻精神,其作者群体性的精神品格和心理情感特征,是中国古代社会的文化产物,在中国封建社会中具有一定的典范意义。《诗经》开创了这个文学传统,其作者的精神品格和心理情感特征,无疑对屈原以后的诗人及作品产生了极为重大的影响:屈原忧愤深广的政治抒情诗《离骚》和抒发了“郁结纡轸”之怀的《九章》,就直承《诗经》的怨刺讽喻的精神;屈赋中抒情主人公重视内修外仪的人格美,诗人追求美政、坚持道德操守的精神品格和“忧国怨深”的情感特征,也同样能从《诗经》“二雅”怨刺诗人那里找到其多方面的文化继承。屈原以后,杜甫等大诗人的忧国忧民情怀,也正是上承《诗经》的这种传统。

《诗经》讽喻诗呈现出的忧患意识,是士大夫爱国所致,所以《诗经》也开了忧国忧民的悲悯情怀的先河。这些贵族文人关心的是奴隶主的宗国,关心的是本阶级的利益,但他们为后世开了一个经世致用的好头。那就是“风声、雨声、读书声,声声入耳;家事、国事、天下事,事事关心”。儒家的积极入世精神,正是汲取了包括《诗经》在内的思想文化的精华所建立起来的完整的思想体系,它不仅影响了几千年来中国知识分子的思想和行为,而且对知识分子的人格塑造、价值取向和人生态度有着极为深刻的影响。这种积极的人生态度和强烈的历史使命感和责任感,在现实生活中表现为思想上的积极参与意识,在行动上表现为积极投身于社会实践,直接介入、干预社会生活,试图以自己的实际行动去实现自己的政治理想。从屈原的“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,到以“布衣忧国”自命的杜甫的吟咏,到陆游的“位卑未敢忘忧国”,都是《诗经》忧患意识的继承。

【谈谈《诗经》中的讽喻诗】相关文章:

诗经中的小满节气的诗句05-23

诗经中优美的句子摘抄06-01

诗经氓说课稿11-04

诗经是最早的诗歌总集01-15

诗经中美好的诗句鉴赏03-01

美丽《诗经》阅读答案07-12

描写思乡的诗02-14

诗的朗诵稿01-13

谈谈多媒体课件的运用05-15

《诗经采薇》教学设计12-06

🍉 最新 走到国际学术界,发现自己很无知

走到国际学术界,发现自己很无知

2025-07-05🍉 推荐 迈从推出 Unbox Therapy 联名 UT98 机械键盘,搭载计算器呼出键

迈从推出 Unbox Therapy 联名 UT98 机械键盘,搭载计算器呼出键,ut,计算器,机械键盘,数字键盘,therapy

2025-07-05🌵 最新 这个星球上能看到79颗月亮同时升起!还可能藏着外星生命?|博览日报

这个星球上能看到79颗月亮同时升起!还可能藏着外星生命?|博览日报,月亮,行星,木星,星球,原子钟,外星生命,博览日报,超级地球

2025-07-05🌵 热门 “爱优腾芒”竞速赛:上半年喜忧参半,下半年要寻求差异化

“爱优腾芒”竞速赛:上半年喜忧参半,下半年要寻求差异化,优酷,短剧,爱优腾,爱奇艺,长视频,竞速赛,腾讯视频

2025-07-05🌈 美文 零跑、理想、小米,谁将主宰下半场?

零跑、理想、小米,谁将主宰下半场?,新车,蔚来,零跑,小米集团,suv车型

2025-07-05🌵 推荐 英飞凌 12 英寸氮化镓晶圆可扩展生产步入正轨,四季度可交付样品

英飞凌 12 英寸氮化镓晶圆可扩展生产步入正轨,四季度可交付样品,上市,英飞凌,gan,氮化镓晶圆,国产光刻机

2025-07-05💡 最新 科兴生物巨额分红背后:股息率达850%!停牌超6年

科兴生物巨额分红背后:股息率达850%!停牌超6年,股权,普通股,尹卫东,科兴生物,巨额分红

2025-07-05🌈 推荐 江汽集团:尊界后续 MPV、SUV 车型正加速推进研发等工作

江汽集团:尊界后续 MPV、SUV 车型正加速推进研发等工作,尊界,上市,mpv,suv,江汽集团,江淮汽车

2025-07-05🌈 爆料 DeepSeek降本秘诀曝光:2招极致压榨推理部署,算力全留给内部AGI研究

DeepSeek降本秘诀曝光:2招极致压榨推理部署,算力全留给内部AGI研究,推理,算力,上下文,大模型,降本秘诀,deepseek

2025-07-05✨ 必看 600265,并购资产突曝大额诉讼!重组前后曾向自然人大举借款

600265,并购资产突曝大额诉讼!重组前后曾向自然人大举借款,股权,自然人,上市公司,st景谷,并购资产,大额诉讼

2025-07-05

![英语议论文范文18篇[精选]](/templates/002//static/picture/logo_1.png)